近日,来自新疆维吾尔自治区哈密市第八小学、巴里坤哈萨克自治县第二中学的24名学生,跨越千里走进重庆市巴蜀小学校课堂,参与了为期一周的“走进巴蜀 筑梦启航”主题研学活动。据介绍,此次活动标志着渝哈教育协同发展从教师层面的成长互助阶段,迈入“师生共育、文化共生”的深度融合新阶段。

(巴蜀小学供图)

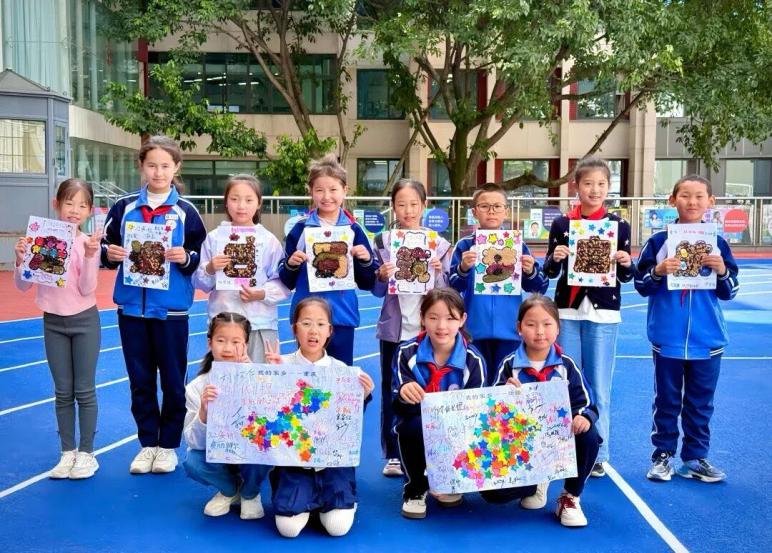

10月20日,在巴蜀小学“哈密周”活动首日的班级见面会上,来自天山脚下的孩子们与山城学子们围坐拼制寓意团结丰收的“五谷拼图”,互赠手作姓名牌、分享家乡故事。在随后的沉浸式研学中,哈密学子共同走进巴蜀小学常态课堂,在信息科技课上体验互联网联通世界的便捷,在茶艺课中体悟中华传统文化韵味,在手工编织课上制作友谊玩偶,更在古法合香等非遗课程中,感受传统技艺的匠心传承。

(巴蜀小学供图)

此次研学的“高阶课程”设计凸显教育协同的专业性。巴蜀小学特别邀请重庆交通大学王威娜教授担任“X导师”,开设“人工智能+交通”趣味课堂。从AI基础原理到交通场景建模,从画图识别实操到小组比赛,生动讲解点燃了两地学子对智能科技的探索热情。研学期间恰逢首届东盟“玩数学”STEM创新实践大赛在巴蜀启动,哈密学子与泰国教育嘉宾、联合国教科文组织代表共同见证国际赛事开幕,并在“60秒玩数学”挑战中感受跨文化教育的趣味表达。

(巴蜀小学供图)

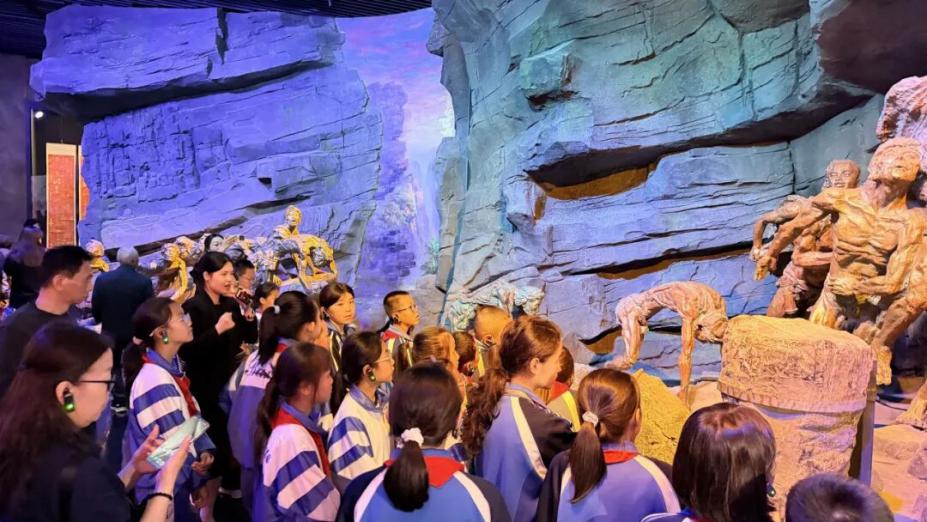

课堂之外的研学路线同样承载教育深意。在重庆中国三峡博物馆“壮丽三峡”展厅,哈密学子们通过历史文物与文献资料,读懂重庆“坚韧、忠勇、开放、争先”的城市精神;在重庆科技馆内,他们亲手设计制作“气囊着陆器”和“月球探测车”,在实践中理解中国探月工程的战略智慧。

(巴蜀小学供图)

“教育是双向的滋养。”巴蜀小学教师冉义在结营仪式上表示,此次活动让她更加坚定了推动两地学生共同成长的信念,未来将继续秉持‘跨文化育人’的理念,把哈密文化融入课堂设计中。

(巴蜀小学供图)

“我想把在这里学到的东西带回哈密!”“我在这里交到了好朋友,也看到了更大的世界。”结营仪式上,来自哈密的学生们兴奋地说。

(巴蜀小学供图)

更深远的影响体现在教学理念的反向赋能上——哈密八小教师在观摩后,将巴蜀“课程综合化”理念与本校“红融文化”结合,开发出“红娃娃”校本课程;巴里坤二中教师将巴蜀小学“自主8分钟”课堂模式融入语文课堂,实现优质经验的本地化创新。

据了解,自去年6月重庆市教委与哈密市人民政府签订《教育合作协议》以来,双方紧紧围绕协议议定内容,结合两地教育实际,密切开展沟通交流,着力推进渝哈教育深度合作。截至目前,重庆市7所中小学校与哈密市14所中小学校开展友好共建,渝哈基础教育合作取得较好成效。巴蜀小学正是首批结对单位之一。

“我们不是简单‘送课式’帮扶,而是坚持以‘双向交流、理念融合、管理共构’实现深度融通。另外,教育的本质是育人,而育人离不开文化,因此我们还特别强调‘文化互助’,激发地方学校的内生动力。”渝哈合作项目巴蜀小学带头人彭丽君介绍,学校自去年7月结对以来,与哈密市第八小学、巴里坤哈萨克自治县第二中学逐步建立起深厚的教育协作关系——去年10月特派管理团队与骨干教师赴哈密八小和巴里坤二中开展师资结构、课程建设专项诊断;面向哈密教师开放“巴蜀实践:中小学高质量育人体系建设”系列课程,开展“送培送教”“跟岗研修”等活动;常态化开放包括书记讲座、名师工作室、阳光杯竞赛、学科课堂实录等在内的8大类云端资源……系列举措构建起了线上+线下立体化帮扶网络。

(巴蜀小学供图)

作为拥有25年教育互助经验的标杆学校,巴蜀小学通过“1+1+N”教育互助模式,为渝哈合作提供了可复制的范本:以自身高质量发展为“头雁”基础,牵手1所结对学校实现文化共生,辐射N所学校形成发展矩阵。目前该模式已在新疆哈密、昌都和四川西昌等地区落地,构建起川渝、渝哈、渝昌等帮扶矩阵,助力乡村教育发展。

“我们相信,通过这种模式,能让教育从‘给予’变为‘共创’,从‘输血’走向‘造血’,真正实现‘各美其美,美美与共’。”重庆市巴蜀小学校党委书记、集团总校长马宏表示,接下来学校将继续秉持“优势互补、资源共享、共同发展”的原则,推动教育协作向更深层次、更宽领域、更高质量迈进,为服务教育强国战略,贡献具有示范性与影响力的巴蜀力量。(中国日报重庆记者站 谭英姿 邓蕊)